「せっかく勉強をしたのに、ケアレスミスで点数を落としてしまった」という経験は誰にでもあるのもです。

このケアレスミスの原因は、様々な考えられますが、小・中学生の場合、

というケースもかなりあります。

オカンもオトンも俺の字は読めないっていうけど、この前、ヒロシのノートを借りたけど、全然読めんかったわ。

実際にはこんな感じです。

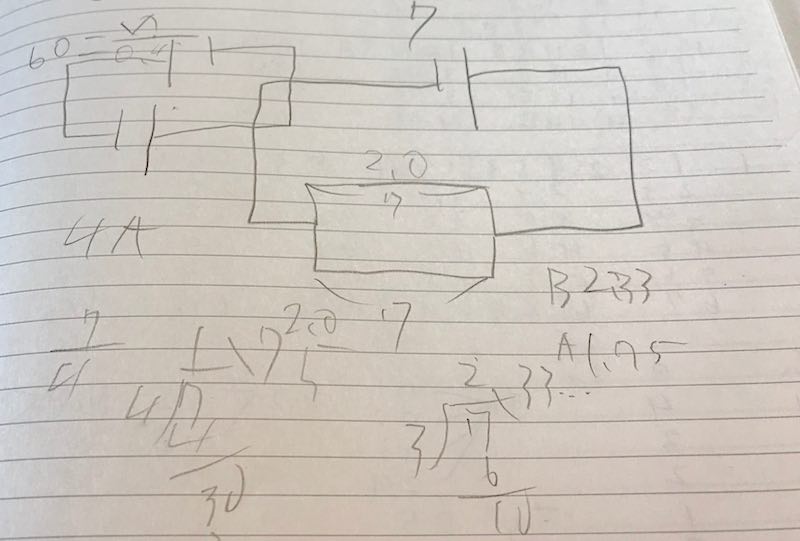

ケアレスミスの多い子どものノート(中学生)

この様な文字で計算をしたり、文章を書いたりしてケアレスミスを撲滅させるのは、かなり難しいでしょう。

そこで、

を紹介します。

ちなみに、テストなどでケアレスミスを防止したい!【原因と具体的な対策】では、ケアレスミスをよくする子ども達に共通する点や原因を紹介しています。

しっかりとした文字が書けない子どもが激増している原因

学級担任をしていると、しっかりとした文字が書けない子どもが、年々増加していると感じるものです。

中には、あまりにも文字が薄い子どもが多いために、小学校でも2Bや6Bなど濃い鉛筆を使用するように推奨している学級もありました。

なぜ、この様なことが起きるのでしょうか。

生活環境の変化によって手や腕に力を入れる機会が激減した

生活環境が良くなり、楽で快適になることは素晴らしいことですが、同時に身体を使う機会は減るという問題があります。

例えば、

- 重たい荷物がある時には、車で送迎してもらえる。

- お手洗いの水は、レバーさえ使う必要もなく、自動に流れる。

- レバー式・自動の水栓金具が増えた(ひねるタイプのものは激減)。

- 長い文章を書く時には、タブレットやPCで書くことが増えた。

- 公園の鉄棒やブランコで遊ぶ機会が減った。

つまり、弱い力でも十分、目的を果たせるようになったことも原因の一つです。

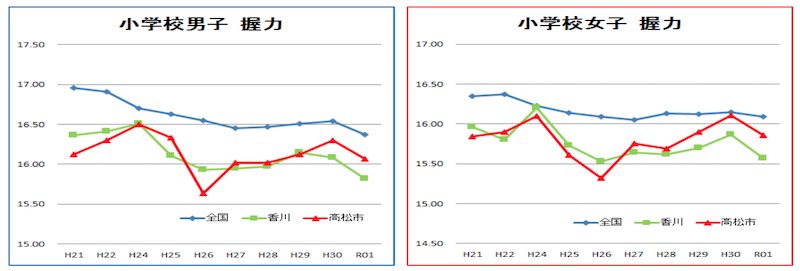

全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果・小学生の握力の経年変化(https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/より引用)

小学生の握力の経年変化を見ても、明らかに低下傾向です。

適度な筆圧で文字を書くことも大変だと感じる子どもが増えてきています。

道具の正しい使い方を教わっていない

また、鉛筆を正しく持つことができない子どもの増加も、しっかりとした文字が書けずに、繰り返しケアレスミスをしてしまう子どもの増加の原因の一つです。

当然のことですが、

ということです。

ところが、ベネッセの調査によると、正しく鉛筆が持てているのは全体の約10%です。

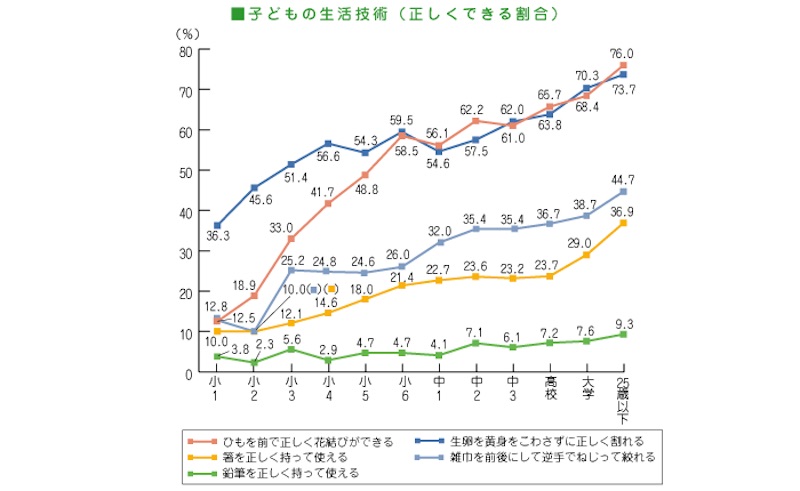

緑色…正しく鉛筆がもてている割合(https://berd.benesse.jp/berd/data/dataclip/clip0012/index3.htmlより引用)

鉛筆を正しくもてない状態で、「読み間違いない見やすい文字を書きなさい」という方が厳しいでしょう。

以前は、お箸・鉛筆の持ち方は割と厳しく指導されたものです。

ところが今は、家庭で正しく道具を持つということよりも、難しい問題を解くことの方が価値あると思われている方も増えてきたために、鉛筆の持ち方について指摘されたことがないという子どもも多いのが現状です。

野球のバット・テニスのラケット・包丁など、身の回りには様々な道具がありますが、どれも正しい持ち方を教わってから使い始めるのに。

そういえば、確かに鉛筆はあまり持ち方の話にならないね。

包丁なんか、変な持ち方をしたら危なっかしいわ。

以上の2点が、ケアレスミスのもととなる「文字が汚い・薄い」の主な原因です。

では、これらの問題を解決する方法を見ていきましょう。

ケアレスミスを撲滅!しっかりとした文字を書く練習法の具体例

領収書で遊べば、子どもの筆圧の問題は大抵解決できる(ケアレスミスを減らせる)。

ケアレスミスを防ぐには、ある程度しっかりした文字が書けるようにならないといけません。

ところが、「もう少し濃く、しっかりと書きなさい」と言ったところで、子どもが変化する訳でもありません。

そこで、私が筆圧が弱い子どもに対しては、

練習を行います。

小学生にとっては、

- 領収書は大人になると書かないといけない場面もある。

- しっかりと力を入れて書かないと、文字が複写されない。

- ちょっと大人になった気分で面白い。

ということで、漢字練習ノートに漢字を繰り返し書くことよりも随分、楽しそうに書く子どもが多いです。

また、周りの大人が筆圧が強い、弱いなどの評価をしなくても、自分で筆圧を評価できるのも大きなメリットです。

これまでに13名の筆圧が弱めの子ども達に、領収書に文字・数字を書くことをやってもらいましたが、領収書1冊分の遊びが終了する頃には、全員筆圧が強くなりました。

また、しっかりとした文字を書くということは、子ども記憶・言葉の理解などとも深い関わりがあります。詳しくは、賢い子どもに育てたいなら身体を使え!手書きが超重要な理由で、解説しています。

では、しっかりとした文字が書けるようになると、ケアレスミスは減るのか?ということを考えてみましょう。

しっかりとした文字が書ける様になるとケアレスミスは減るのか?

しっかりとした文字が書けるようになるとケアレスミスが減るかどうかは、私は統計をとったことがありません。

ただ、私自身もそうですが、身の回りにも「テストのケアレスミスを減らしたいと思って、文字や数字は丁寧に書く様に意識したら改善された」という方はたくさん見られました。

鶏が先か、鶏が先か?の様な話になりますが、子ども達の答案・様子を見ていてもしっかりとした文字が書けるようになってくると、集中力も高く、持続しやすくなっていると感じます。

テストを採点する側からしても、しっかりと書かれた答案はやはり気持ちよく採点できるので、応援するような気持ちで採点することができます。

一方、残念ながら悲惨な文字の答案を見ると、正直、気持ちよく採点することはできません。

書写の様に綺麗に書く必要はありませんが、お互いが気持ちよくいるためにも、丁寧にしっかりと文字を書くことは、とても意義あることだと思うのです。

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。

どれだけ便利になっても、身体を使う習慣って本当は大事なことだと思います。

コメント