コロナの影響もあり、様々なところでオンライン化が一気に進みました。

小中学校でさえも、オンライン化が進み、私が直接関わっている子ども達(日本)の中学・高校も2022年2月に入って、再度オンライン授業となってしまいました。

仕方のないことですが、世界銀行までもが「コロナ危機によって世界中の教育システムが止まり、基礎学力が低下した。」とまで発表しました。

そんな中、先日、次の様な質問をいただきました。

頑張っている割には、模試の結果もイマイチなのはなぜでしょうか。

もちろん、これは個別の問題なので、一概に「こうだ」と断定できませんが、次のことも原因の一つだと思っています。

これがどういうことか、研究の結果も踏まえながら解説します。

この意味が深く分かると、より深い思考力を育てるには、どうすれば良いのか見えきます。

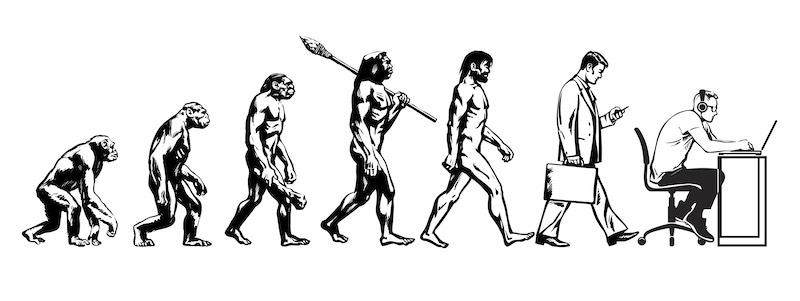

【大前提】人の能力・身体は長い年月をかけて適切な状態に変化する

子どもには、「自分らしく、自分の力を存分に発揮しながら生きて欲しい」と願うものです。

では、「私たちのもっている力」は、どの様にして培われてきたのでしょう。

その基本的な流れを簡単に知っておくことはとても大切です。

反対に厳しい表現になりますが、この流れを無視した子育てをしてしまうと、後に大変なことになる可能性が随分高くなってしまいます。

人はまず命を守るために環境に適した思考をし、適した身体になる。

当然のことですが、人は命を守ることを重視した思考をします。

簡単に言えば、極寒の1月・2月に「川に入って遊んだら面白そう」なんて思考をする人はいないということです。

いい? 冬に川に入って遊んだら絶対にダメよ。

ちゃんとこれは覚えておきなさいね。

こんなことを教えなくても、小さい子どもは、試したこともないのに、「冬に川に入るなんて嫌」と感じています。

当たり前のことの様に感じるかもしれませんが、こう考えた方が、生命を維持するのに良いために脈々と受け継がれていると考えられます。

また、身体の作りも同様です。

それぞれの気候にあった体をしている。

例えば、

- 北欧の人は鼻が高い

- 南国の人は鼻が高くない(低い)

傾向が強いのは、あなたも十分感じることができるでしょう。

ロシアの方は、地域・季節にもよりますが、氷点下20℃以下の外気に耐える必要があります。

この外気を呼吸するたびに、体内に取り入れていると、どんどん体温は低下してしまい、命の危険にさらされてしまいます。

ですから、少しでも鼻を高くして、空気を暖めてから体内に取り入れる工夫がされています。

一方、南国では、敢えて外気を暖める必要性は低いので、鼻は高くする必要はありません。

環境が変われば、人の思考や身体は変化するのか?

じゃあ、私も北海道に引っ越そうかなあ。

そうしたら、鼻が高くなって美女になれそう。

極めて単純に言えば、はなちゃんの様な考えもできそうですが、残念ながら、そう簡単に思考や身体が変わるはずもありません。

では、

とよく言われますが、これは嘘なのでしょうか。

決してそういう訳ではなく、人の思考の基本的な部分・身体の基本的な部分は簡単に変えることはできないが、上層部分は、練習・経験によって変えることができます。

分かりやすい例を挙げておきましょう。

| 変わりにくい部分 | 変化しやすい部分 | |

| 身体の変化 | 骨格 | 筋肉 |

| 思考の変化 | 本能的・基本的な思考 | 学力 |

身体の変化は分かりやすいですが、思考の変化は分かりにくいので、さらに具体例を挙げます。

「高いところが怖い・暗いところが怖い」この様な思考・感情は、簡単に克服することはできません。

ところが、掛け算を知らない子が、掛け算の意味を理解して、習得するにはある程度の期間努力すれば習得することができます。

実は、近年、面白い研究が各国で行われているので、その結果を紹介します。

電子媒体(オンライン)の読み物VS紙の読み物の理解度

オンライン化が進み、子ども達は、PC・タブレットなどを見ながら学習する機会が増えてきました。

実際に、朝から夕方まで、画面を見ながら学習している子も多いでしょう。

そこで、次の様な仮説を立てて、実験をされるケースが増えてきました。

有名な研究を挙げると、

- スタヴァンゲル大学(ノルウェー)の実験

- 情報処理学会研究報告(日本)

どちらも、文章理解・記憶のしやすさは紙の方が優位であるという結果になりました。

ここでは、調査方法の詳細など詳しくは触れませんが、結果は仮説通りで、

になりました。

では、なぜ、この様な結果になったのでしょう。

それは、様々な見解がありますが、【大前提】人の能力・身体は長い年月をかけて適切な状態に変化すると深い関わりがあると考えています。

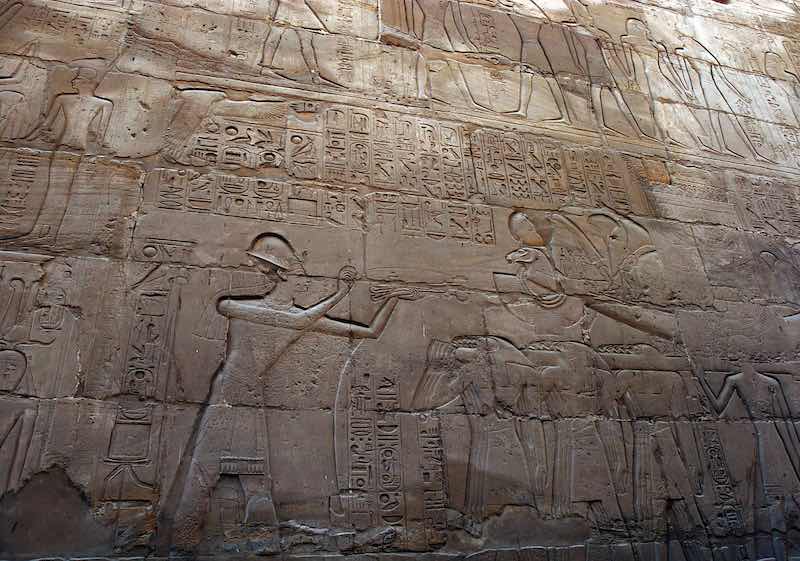

人は古くから、地面・壁面・紙などにメモをしながら思考を深めていきました。

紙の歴史をさかのぼると、紀元前2世紀ごろから使われ始めたと言われています。

実に少なく見積もっても、2000年以上、人類は紙に何らかのものを書き、そこから知恵を得たり、思考を深めることをしてきたことは確かです。

実際にいくつかの論文を読んでみると、

こういったことも書かれていました。

その本は、めちゃくちゃ分厚いから、難しいことが書いてあるかもしれないなぁ…。タブレットだと、本の厚みは分からないけど。

つまり、

長年、土・紙などと長く付き合ってきたために、文字だけではなく、他のものから情報を取り出し整理することが上手になっている可能性があると考えてもいいでしょう。

反対に電子媒体の歴史は非常に浅く、これに十分適応する能力を身に着けるには、まだまだ数百年もの年月が必要だと考えられます。

実際に、タブレット学習が公立小中学校でも始まっていますが、子ども達の様子をみると、処理能力は維持できているが、深く・じっくり考えることは苦手になってきているなぁという印象を受けるのは私だけでしょうか。

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。

このブログを書くのも大まかな柱は紙に書いてから執筆していますが、随分と目が疲れてしまいましたので、部屋の掃除でもしようと思います。

「機能に優れている・すぐに結果が出る」というものが注目されやすいですが、私たちの人生も子ども人生も長いので、常に長期的な視点をもっておきたいと思うのです。

コメント